「分人」と「個人」の線の引き方

公開日:

:

単純作業に心を込める

「分人」とは、作家の平野啓一郎さんが、『ドーン』や『私とは何か』で提唱する考え方です。

平野啓一郎「分人」シリーズ合本版:『空白を満たしなさい』『ドーン』『私とは何か―「個人」から「分人」へ』

いろんな点で興味深い考え方なのですが、分割可能・不可能の線の引き方の点で興味深く思ったので、図にして考えてみたくなりました。半分メモですが、以下、考えたことと描いてみた図をご紹介します。

1.「分人」と「個人」の、分割可能/分割不可能

「分人」と「個人」は、対照概念です。「分人」は、ひとりの人間を「分けられれるもの」と把握し、「個人」はひとりの人間を「分けられないもの」と把握します。

- 分人:ひとりの人間は、分けられる

- 個人:ひとりの人間は、分けられない

このように、ひとりの人間という観点からは、「分人」が「分けられる」で「個人」が「分けられない」なのですが、他者との関係という観点からは、この関係がひっくり返ります。

「分人」は、他者との人間関係ごとに生じます。自分の中にあるAさん向けの「分人」は、Aさんの中にある私向けの「分人」とセットであり、分けられません。他者との関係によって、協同的にその都度現れるのが、「分人」です。「分人」は、他者から「分けられない」ものです。

これに対して、「個人」は、ひとりの人間を「分けられないもの」と把握するのに対して、他者との関係では、自分を他者から「分けられる」と考えます。

つまり、

- 分人:他者との関係は、分けられない

- 個人:他者との関係は、分けられる

ということです。

そして、分人 dividual は、他者との関係においては、むしろ分割不可能 individual である。もっと強い言葉で言い換えよう。個人は、人間を個々に分断する単位であり、個人主義はその思想である。分人は、人間を個々に分断させない単位であり、分人主義はその思想である。

location 15376 「分人」シリーズ合本版『私とは何か』

「分人」という考え方は、ひとりの人間を小さな単位に「分けられる」ものと把握することによって、他者との関係を「分けられない」ものと把握します。

単位を小さくすることによって、きめ細やかな繫がりを発見させる思想である。

location 15379 「分人」シリーズ合本版『私とは何か』

2.「個人」と「分人」の人間関係を図示する

さて、以上のことを、図で考えてみたいと思います。

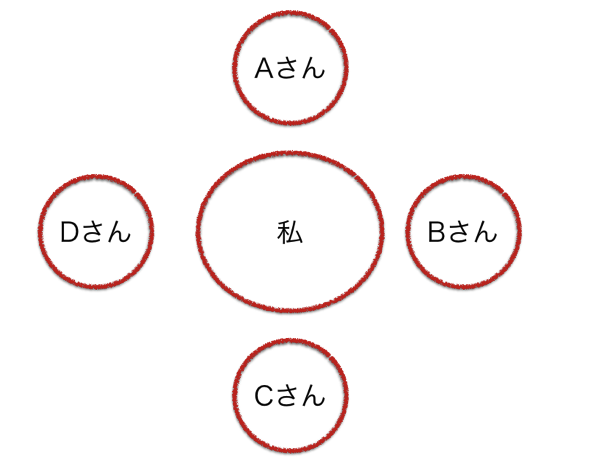

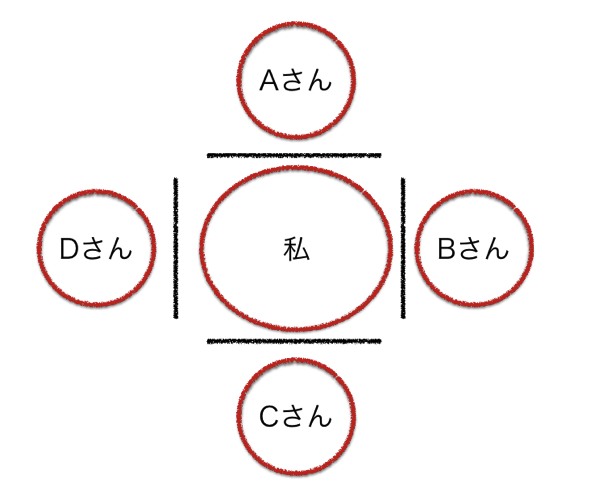

登場人物は、私と、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんです。

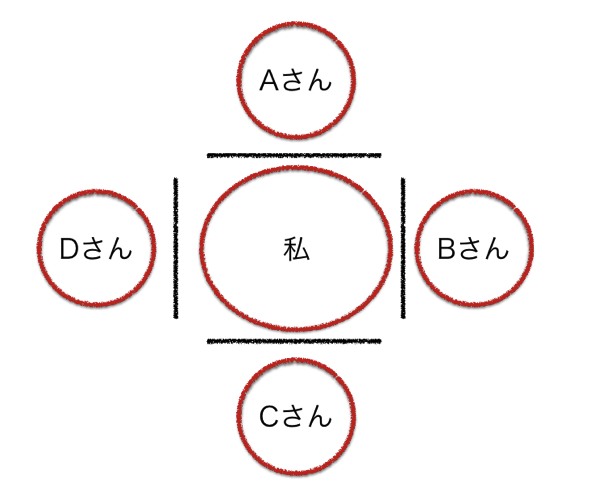

「個人」という考え方でこの関係を捉えると、私というひとりの人間は「分けられない」ものであり、私全体で、人間関係を把握するためのひとつの単位です。

その分、私と他者との間は、「分けられる」関係です。

線を引くと、こんな感じになります。

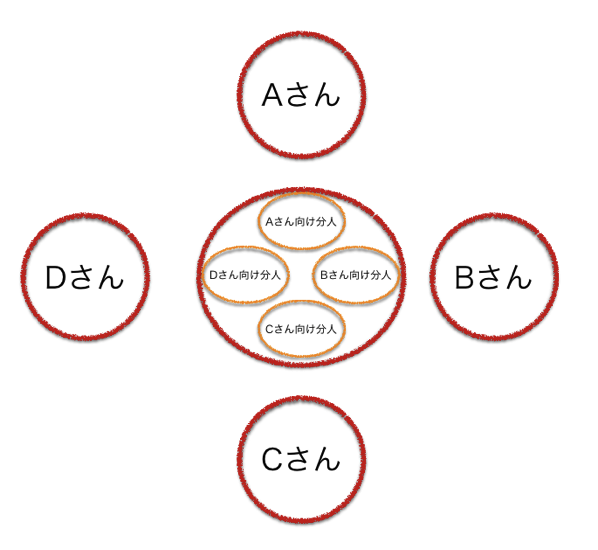

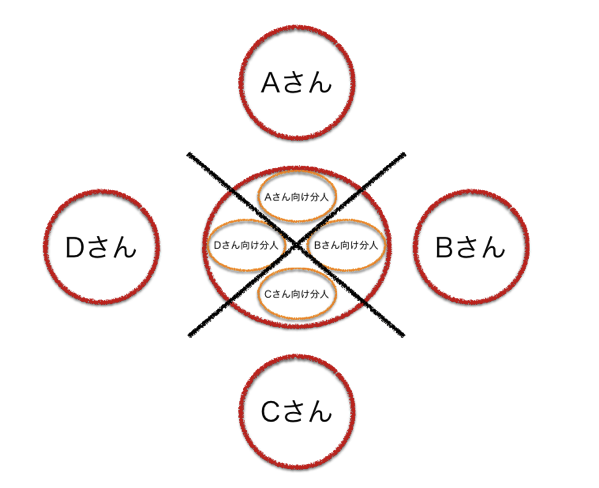

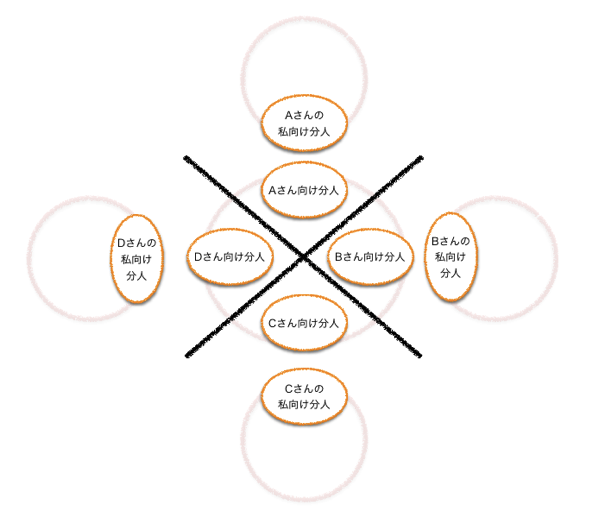

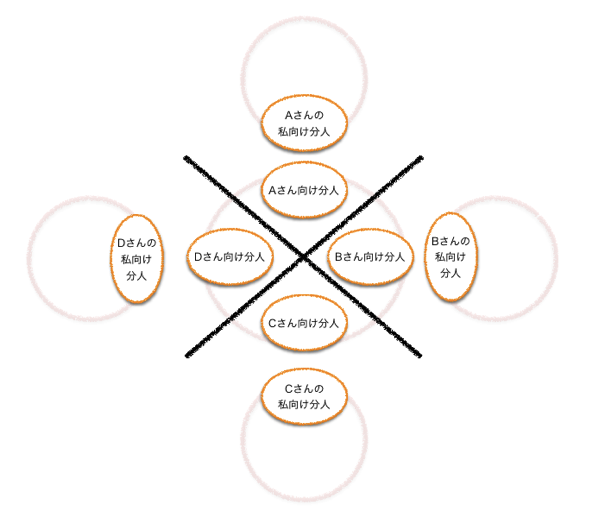

これに対して、「分人」は、私というひとりの人間を、「分人」の集合体、「分人」のネットワークとして把握します。他者がAさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人なら、私の中に、Aさんとの分人、Bさんとの分人、Cさんとの分人、Dさんとの分人が分化して、これらの「分人」たちの集合体、ネットワークが、私です。

ひとりの人間を「分けられる」ものと考えて、線を引いている、ともいえます。

他方で、「分人」は、他者と協同的に生まれ育つものです。だから、自分の中にある誰かとの「分人」たちは、それぞれ、対象となる他者とは、「分けられない」といえます。

もちろん、ここでいう「対象となる他者」とは、対象となる他者における「私向けの分人」です。だから、図示すると、こんな感じでしょうか。

●

一連の図に表現されている人間関係は、同じです。私と、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんとの、人間関係です。

そんな同じ人間関係ですが、「個人」という考え方に立てば、私の内部には線は引かれず、私と他者との間には線が引かれ、

「分人」という考え方に立てば、私の内部には線が引かれますが、私と他者との間には線は引かれません。

どちらが正解、というものではないとは思いますが、実際の現象を説明するためにも、自分なりの理想を描くためにも、私は、「分人」の線の引き方に共感します。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

[『サピエンス全史』を起点に考える]都市を基本単位として生きることで、グローバル帝国に参加する。

1.グローバル帝国に参加するには? 『サピエンス全史』の中に、「グローバル帝国」という記述が出てきま

-

-

「巨人の肩の上に立つ」ということ

「巨人の肩の上に立つ」という言葉をご存知でしょうか。 Google Scholarにも掲げられている

-

-

この時代に生きることを全面肯定できた1年(2013年をふり返る)

1.2013年は、この時代に生きることを全面肯定できた1年だった (1) 困難な時代なんだろうと思

-

-

「単純作業に心を込めて」の十戒

1.変わらないタブー このウェブの中に、R-styleというブログが存在しています。倉下忠憲さんが1

-

-

寝て安静にしてるうちに正月が終わってしまったけれど、いろいろよかった

1.正月早々体調を崩して、寝て安静にしてるうちに正月が終わってしまった 気づけば、2014年も1週

-

-

たくさんの研究者によるたくさんの研究の集積の中に、たくさんの多方向の流れが生まれる仕組み

1.はじめに 『これからのエリック・ホッファーのために』を読んでから、「研究」というあり方に、興味を

-

-

「自分の生活全体の目的」と、「自分の生活全体」のあり方

少し前になりますが、これを書きました。 全体と一部分(それより上の階層がない・それより上の階層があ

-

-

ひとつの文章によってではなく、一連の文章群によって、何かを伝える

1.自分のブログに書く文章に、整った論理構造を与えやすいのは、表現する対象をシンプルに絞り込むことが

-

-

「小さな作品」をたくさん積み重ねて、大きなメッセージを表現する

「単純作業に心を込めて」の第1戒律は、「作品未満のものを出さない」です。 「単純作業に心を込めて」の

-

-

過去と未来に向けて開かれた流動的な構造

千夜一夜の物語 今から2年ほど前の2014年9月30日、この「単純作業に心を込めて」というブログに、