『論理トレーニング』のエッセンス 論証・論証図・結合論証と合流論証 → 論証の構造を捉える

目次

1.はじめに

野矢茂樹氏の『論理トレーニング101題』『新版 論理トレーニング』は、名著です。『論理トレーニング』という名前ではありますが、この本が伝えているのは、日本語における論理的な文章表現の方法と、その練習方法です。

中でも、私にとって非常に役に立っている内容は、論証というものを説明しているところで記載されていた、次の事項です。

- 論証とは何か

- 論証図というものの描き方

- 結合論証と合流論証という二つの論証の区別

文章を論理的に把握したり、論理的な文章を書くためには、この、(1)論証とは何か、(2)論証図とは何か、(3)結合論証と合流論証とは何か、という3点を押さえた上で、論証の構造を捉えるという作業をすることが、大切であり、有益だと思います。

2.論証・論証図・結合論証と合流論証

野矢茂樹『論理トレーニング101題』(産業図書)p.80以降を、私なりに簡単にまとめます。詳しくは、同書をご覧ください。

(1)論証とは何か

論証とは、根拠と結論を導出によってつなげたものです。

正しい根拠から、正しい導出によって、結論が導かれているとき、その論証は、正しい論証となります。

論証には、根拠と結論が必ず存在し、根拠と結論が導出によってつながっている。これがポイントです。

(2)論証図

論証図は、論証の構造を捉えるための道具です。

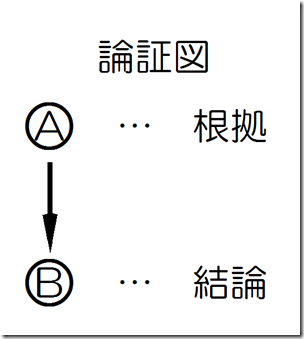

a. 単純な論証の論証図

根拠Aから結論Bが導かれるとき、論証図は、次のように描かれます。

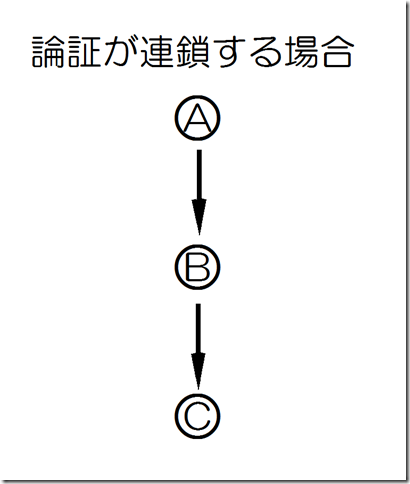

b. 論証が連鎖する論証の論証図

ひとつの結論を導くための根拠や導出は、ひとつとは限りません。たとえば、主張Aが根拠となって、そこから主張Bが導かれ(ここで導出がひとつ)、続けて、主張Bが根拠となって、そこから主張Cが導かれる(ここでも導出がひとつ)、という論証があり得ます。この場合の論証図は、以下のように描かれます。

(3)結合論証と合流論証の区別

論証は、ひとつの主張からひとつの結論が導出される、というような、1:1対応とは限りません。複数の主張からひとつの結論が導かれる場合もあります。

しかし、複数の主張からひとつの結論が導かれる論証の中には、ふたつのパターンがあります。それが、結合論証と合流論証です。

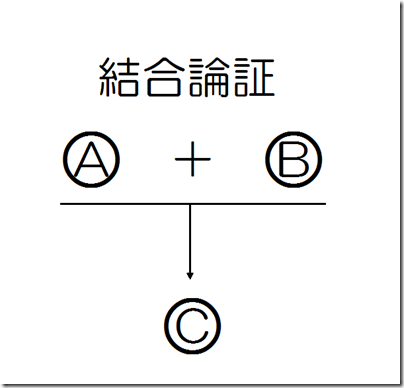

a. 結合論証

複数の主張が組み合わされてひとつの根拠を形成する場合、これを、結合論証と言います。

結合論証の場合、複数の主張がそれぞれ単独では根拠としての力を持たず、組み合わされてはじめてひとつの根拠たり得ます。主張Aと主張Bが結合することで、はじめて根拠としての力を得ます。したがって、結合論証は、主張A+主張Bというひとつの根拠から結論Cが導かれる、という論証であり、導出の数はひとつです。

図示すると、以下の通りです。

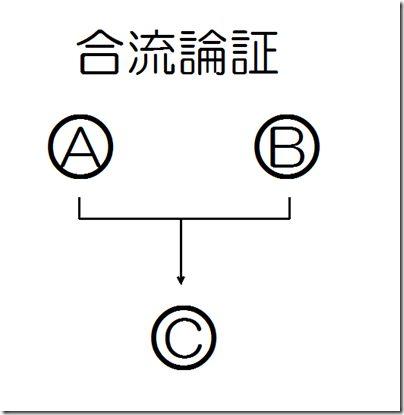

b. 合流論証

これに対して、複数の根拠が独立に、ひとつの結論を導く場合があります。これを、合流論証と言います。

合流論証では、複数の主張が、それぞれ単独でも根拠として働きます。主張Aが単独の根拠として結論Cを導き、主張Bが単独の根拠として結論Cを導きます。つまり、合流論証は、根拠Aから結論Cという導出と、根拠Bから結論Cという導出が、合流しているわけです。導出の数はふたつです。

図示すると、以下の通りです。

c. 結合論証と合流論証を区別する意義

結合論証と合流論証を区別する意義は、以下の2つです。

- 結合論証と合流論証では、論証の強さを評価するときの視点が、根本的に異なること

- 結論の根拠を構成する複数の主張をグルーピングできること

(a)結合論証と合流論証では、論証の強さを評価するときの視点が、根本的に異なること

結合論証の場合、根拠Aと根拠Bは、ふたつそろってはじめて根拠としての力を得ます。したがって、根拠Aか根拠Bのどちらかがつぶれてしまえば、根拠が崩れてしまいます。

これに対して、合流論証の場合、根拠Aと根拠Bは、それぞれ独立の根拠です。根拠Aがつぶれても、根拠Bから結論Cへの導出には、何の影響もありません。

(b)結論の根拠を構成する複数の主張をグルーピングできること

通常、論証には、根拠を構成する主張が、複数存在しています。

結合論証と合流論証の区別を意識すれば、これらの複数の主張を、グルーピングすることができます。

3.論証の構造を捉える

論証の構成要素が、根拠・導出・結論であること、論証を図で表現することができること、複数の根拠を持つ論証には結合論証と合流論証があること、を理解すれば、論証の構造を捉えることができます。

論証の構造を捉えることは、自分で論証を組み立てるときも、他者が提示した論証を評価するときも、どちらのときにも大切な作業です。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

制限時間がある:ドラクエのレベル上げと現実世界の重要な違い(2)

1.はじめに ひとつ前の記事で考えたテーマは、「ドラクエのレベル上げと現実世界の自分育成は、(似て

-

-

時間を無駄にしたなあと後悔しないために。私の普段からの用意。

1.時間貧乏性な私がとっている対策 私は、時間に関しては、かなり貧乏性です。 時間を無駄にしたな

-

-

大学受験勉強にのぞむ4つの基本戦略

1.はじめに 高校生の子どもを持つ知人から、その子に大学受験の受験勉強のコツを教えてくれと頼まれま

-

-

自然な退化がある:ドラクエのレベル上げと現実世界との重要な違い(3)

1.ドラクエのレベル上げと、現実世界との、もうひとつの重要な違い 3つ連続でドラクエのことを書いて

-

-

『文章教室』練習問題実践記録・第2回「適切な単語を選びましょう」

この文章は、私が、『文章教室』の練習問題に取り組んだ記録です。 『文章教室』は、結城浩先生がご自身

-

-

「自分以外の読み手を想定している&書いたあとで整理する」の領域に位置づけられる、Postach.ioとFargo

1.「自分以外の読み手を想定している&書いたあとで整理する」候補の、Postach.ioとF

-

-

課題とアプローチ×具体的と抽象的のマトリクス

1.具体的な課題と抽象的な課題 課題には、具体的な課題と抽象的な課題があります。(ふたつにぱりっと分

-

-

WorkFlowyは、文書作成に、どんな革命をもたらすか?

1.はじめに(Amazonの「文書作成ソフト」ランキング) 2016年1月29日、『クラウド時代の思

-

-

『7つの習慣』と関連づけて読んできた15冊

1.『7つの習慣』と結びついているたくさんの叡智 『7つの習慣』という本があります。いわゆる自己啓

-

-

文章になる枠の外に、混沌さを排出する、という文章の書き方

1.文章を書くことと、情報の秩序 私にとって、「文章を書く」ということには、2つの意義があります。