WorkFlowyで作る紙の本の読書ノートの実例:『[超メモ学入門]マンダラートの技法』

目次

1.はじめに

読書からの収穫を増やすために、当たりだと感じた本と出会えたときには、「読書ノート」を作ることにしています。以前はEvernoteで作っていたのですが、今、私が使っているツールは、WorkFlowyです。

昨日、WorkFlowyを使って、紙の本の「読書ノート」を作る手順と意義をまとめました。

ポイントは、以下のとおりです。

- WorkFlowyを使って、紙の本の「読書ノート」を作る手順

- (0) 紙の本を3色ボールペン方式で読む

- (1) 本のトピックを立て、基本情報を書き入れる

- (2) 目次を写す

- (3) 紙の本に線を引いた文章と書き込んだコメントを書き写す

- (4) WorkFlowyのトピックを読みながら、手を入れる

- 「読書ノート」にWorkFlowyを使う意義

- (1) 構造化しやすいし、構造を発見しやすい

- (2) アウトプットにつなげやすい

- (3) WorkFlowyが育つ

とはいえ、「紙の本の読書ノートを、WorkFlowyで構造化し、育てる」では、言葉だけによる抽象的な説明だけだったので、具体的なイメージが持ちづらいのではないかと思います。WorkFlowyをご存じない方にとっては、なおさらです。

そこで、実際に私がWorkFlowyで作った「読書ノート」の実例スクリーンショットを紹介しながら、改めて、この手順と意義を説明します。

2.『[超メモ学入門]マンダラートの技法』の読書ノートをWorkFlowyで作る具体的な手順

(0) 紙の本を3色ボールペン方式で読む

『[超メモ学入門]マンダラートの技法』を三色ボールペン方式で読みました。

大当たりでした。たくさんの収穫があり、たくさんの線を引くことができました。

![407.jpg 『[超メモ学入門]マンダラートの技法』を三色ボールペンで読む-407](http://www.tjsg-kokoro.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/wf-tab407.jpg)

そこで私は、WorkFlowyに「読書ノート」を作ることにしました。

(1) 本のトピックを立て、基本情報を書き入れる

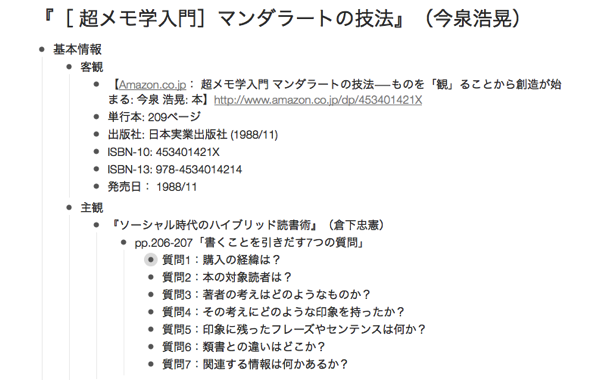

まず、WorkFlowyに、本のトピックを立て、基本情報を書き入れました。

今回は、主観的な情報として、『ソーシャル時代のハイブリッド読書術』の「7つの質問」を活用することにしました。

(2) 目次を写す

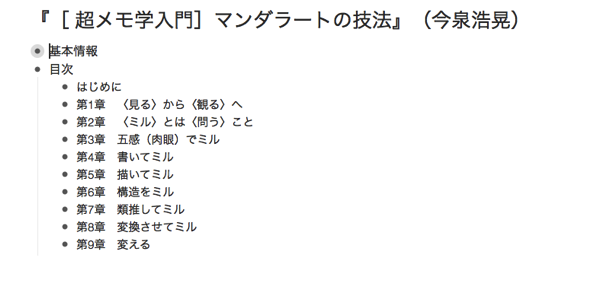

次に、目次を書き写しました。

最初に、章レベルの大きな目次を書き写しました。

そして、各章の項目をすべて書き写しました。

たとえば、第4章の目次は、こんな感じです。

(3) 紙の本に線を引いた文章と書き込んだコメントを書き写す

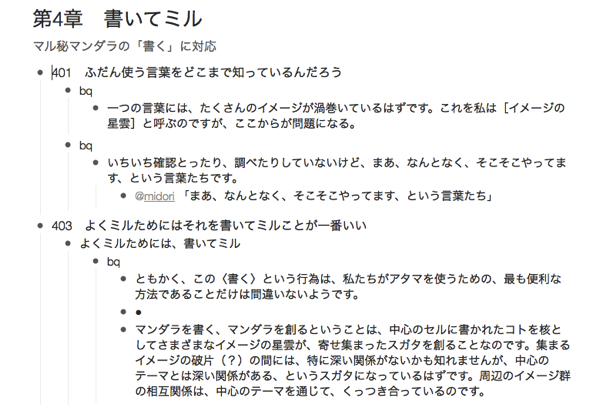

そして、各項目のトピックの下に、その項目の中で線を引いた箇所などを書き写していきました。

本からの抜き書きは、「bq」というトピックの配下に転記しました。本からの抜き書きと自分のコメントが紛れてしまわないための工夫です。

また、主観的に面白いと感じて線を引いたところは、「@midori」というタグを付けました。客観的に重要なところとは区別しておくほうがよいと考えたためです。また、タグを使えば、後で、主観的に面白いと感じたところだけを抽出することが簡単です。

(4) WorkFlowyのトピックを読みながら、手を入れる

ここまでで、私のWorkFlowyの中にある『[超メモ学入門]マンダラートの技法』のトピックは、それなりに充実したものになりました。これだけを読んでも、十分復習になりますし、いろんな考えが湧いてきます。

そこで、私は、いろんなタイミングで、このトピックを読み直し、手を入れました。WorkFlowyはクラウドサービスなので、iPhoneからも手を入れることができます。

具体的には、こんなことをやりました。

a.書き加える

まず、自分なりの要約を書き加えました。

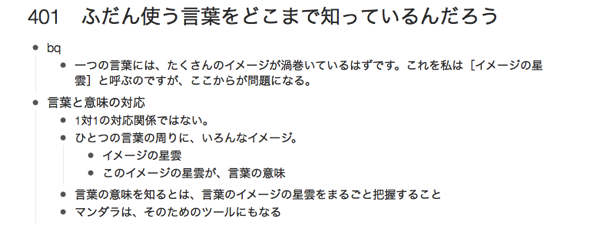

たとえば、言葉を「イメージの星雲」と捉えることなどを大切に感じたたため、その箇所を自分の言葉でまとめました。

また、主観的に面白いと感じたことを書き加えました。

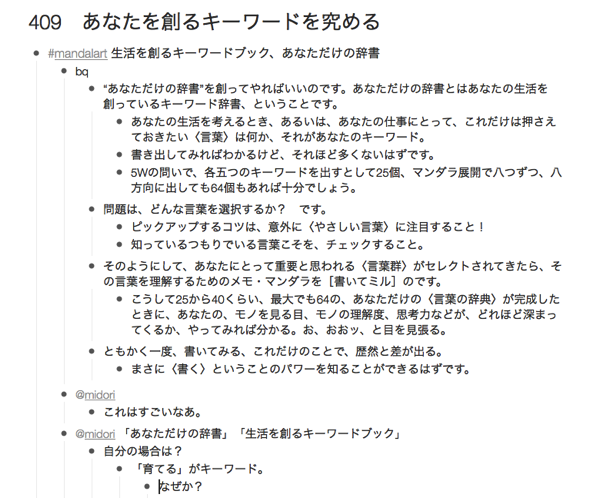

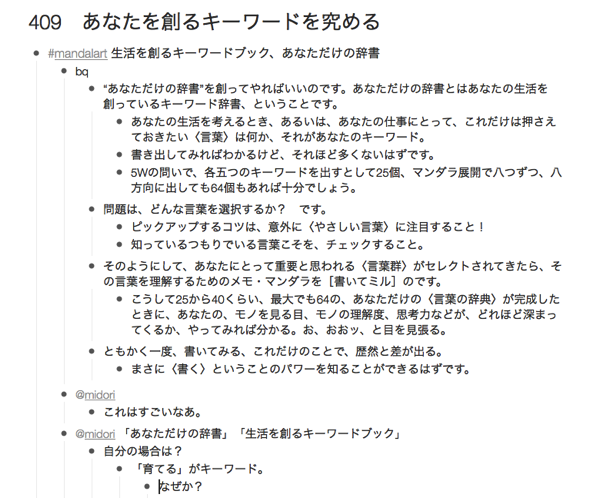

たとえば、「あなただけの辞書」「生活を創るキーワードブック」という考え方を非常に面白く感じたので、自分の場合はなんだろうなあと考え、書き加えました。

本の内容とは離れて、私が勝手に面白いと思って書いていることなので、「@midori」タグを付けて、客観的な筋とは区別しました。

b.意味の構造を付け加える

また、意味の構造を付け加えました。

上と同じスクリーンショットですが、ここでは、抜き書きのトピックに構造をつけたり、「#mandalart」というタグをつけたり、といった構造化をしています。

後者の「#mandalart」というタグは、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』全体から、「マンダラート」の基本的な説明に役立ちそうな記載などを抽出するために付けたタグです。

3.WorkFlowyで『[超メモ学入門]マンダラートの技法』の読書ノートを作って、どんな意義があったか

(1) 構造化しやすいし、構造を発見しやすい

まず、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』の読書ノートをWorkFlowyで作ったおかげで、理解が深まりました。

情報を構造化できたからだと思います。

(2) アウトプットにつなげやすい

次に、この読書ノートを作ったおかげで、マンダラートに関するいくつかのアウトプットをスムーズに行うことができました。

たとえば、私は、次の文章を書きました。

この文章の中で、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』からたくさんの引用をさせていただきましたが、これらのテキストデータは、すべてこの読書ノートトピックから使いました。

(3) WorkFlowyが育つ

最後に、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』の読書ノートを作ることで、私のWorkFlowyは、また少し育ちました。

具体的には、800を超えるトピック数によって、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』の重要な箇所の抜き書きや、それに対する私の客観的&主観的な考えがまとめられています。

今後、私が、再度、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』を読みたくなったら、私は、まず最初にこのトピックを読み、そのあとで、実際に本を手に取るのではないかと思います。

これは、私のWorkFlowyがそれだけ育った、ということを意味しています。

4.おわりに

以上、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』を実例に、私がWorkFlowyでどのように読書ノートを作ったのかを紹介しました。

私としては、この方法は、心底気に入っています。役に立つのはもちろんなのですが、それ以上に、とても楽しい営みです。面白そうだなと思われた方は、よろしければ、お試しください。

●

(と、本編はここまでなのですが、実を言うと、この『[超メモ学入門]マンダラートの技法』の読書ノートトピックは、段差ラ部というコミュニティの共有WorkFlowyトピックの中で作ったものです。共有WorkFlowyトピックというかたちで読書ノートを作ることは、すごくReading2.0的で、私はここに大きな可能性を感じています。

もうしばらく試行錯誤を繰り返した上で、このテーマについても、なにか書いてみたいなと思っています。)

[参考情報]

(1) 「読書ノート」が気になったときは

Evernote×読書「Evernoteにクラウド読書ノートを作る」(『ソーシャル時代のハイブリッド読書術』Chapter-4のご紹介)

(2) WorkFlowyというクラウドサービスとWorkFlowyで読書ノートを作る方法が気になったときは

【WorkFlowyまとめ】WorkFlowyを育てる

これまでこのブログで書いてきたWorkFowyに関する情報をまとめました。

WorkFlowyで読書ノート

紙の本の読書ノート

説明は、紙の本の読書ノートを、WorkFlowyで構造化し、育てる

実例は、WorkFlowyで作る紙の本の読書ノートの実例:『[超メモ学入門]マンダラートの技法』(本エントリ)

Kindle本の読書ノート

説明は、WorkFlowyで、Kindle本の「読書ノート」を作る

(3) Reading2.0というコンセプトが気になったときは

マンダラ「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」を創る(Kindle・Evernote・WordPress・Feedly&Pocket・WorkFlowy・Twitterの関係)

(4) 『[超メモ学入門]マンダラートの技法』やマンダラートが気になったときは

最近は、主にこの本から学んでいる「マンダラート」について、いろいろと書いています。

これまでに書いたのは、こんなところです。

- マンダラートに対して抱いていた先入観全体→段差ラ部で桝目を学ぶ 〜マンダラートに抱いていたネガティブな先入観がひっくり返った話〜

- 論理的な思考なら、マトリクスの方がいい、という先入観のひっくり返り→論理の枠組みで思考を導くマンダラートの創り方と読み方(マトリクスと比較する視点から)

- 「四隅マトリクス法」の一般的な説明→マンダラートの技法「四隅マトリクス法」の具体例と説明

- 「四隅マトリクス法」で「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」のマンダラを創る→マンダラ「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」を創る(Kindle・Evernote・WordPress・Feedly&Pocket・WorkFlowy・Twitterの関係)

- 「四隅マトリクス法」で創った「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」のマンダラを、読む→マンダラ「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」を読む

- 「四隅マトリクス法」の一般的な説明→マンダラートの技法「四隅マトリクス法」の具体例と説明

- 論理的な思考なら、マトリクスの方がいい、という先入観のひっくり返り→論理の枠組みで思考を導くマンダラートの創り方と読み方(マトリクスと比較する視点から)

来週は、「自由な発想をするなら、マンダラートよりもマインドマップの方が向いている」という先入観がひっくり返った話を書こうかなと思っております。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

ブログによって読書からの収穫を増やす

1.ブログをすることで、読書からの収穫が増えた 私は、このブログ「単純作業に心を込めて」から、たく

-

-

より自由な「思考する場所」としての紙の本。その特徴と活用を考察する。

1.紙の本も、「思考する場所」 こんな文章を書きました。 本を、「思考する場所」として捉える

-

-

WorkFlowyに『「超」整理法』の時間順原則を取り入れるための、「WorkFlowy押下げトピック法」試案

1.課題:WorkFlowyに『「超」整理法』の考え方を取り入れるために、どんなトピック構造&トピッ

-

-

【WorkFlowy問題集】(1)『クラウド時代の思考ツールWorkFlowy入門』の目次に沿った同書の元記事リストを、公開日基準時系列に並べ替える(検索とトピック移動)

問題 次の【元記事リスト(目次構造)】は、『クラウド時代の思考ツールWorkFlowy入門』のベース

-

-

WorkFlowyを共同制作環境として活用する(3) 誰から誰へを表現するシンプルで柔軟な仕組み「ダイナミックタグシステム」

HandyFlowy&MemoFlowyの開発は、主に、WorkFlowyの共有トピックのう

-

-

なぜ、WorkFlowyで文章を書くのか(WorkFlowyで文章を育てる)

1.はじめに 私は、最近、文章を書くときは、できるかぎりWorkFlowyを使うことにしています。

-

-

【連載】WorkFlowyのテキスト入力に関するキー操作の基本(3) カーソル移動

WorkFlowyは、テキストを階層構造で管理するシステムです。テキストをトピックに格納し、トピック

-

-

【連載】WorkFlowyのテキスト入力に関するキー操作の基本(1) Enterキーの挙動

WorkFlowyは、テキストを階層構造で管理するシステムです。テキストをトピックに格納し、トピック

-

-

Evernoteは「大きな引き出し」。「しまう」と「響く」

1.「しまう」と「響く」 恩田陸さんの『光の帝国』に、「大きな引き出し」という短編が収録されていま

-

-

思考の「流れ」を扱うツールWorkFlowyは、生活の中に「知的生産のフロー」を通し、毎日を流れる思考を活かしてくれる。

1.自分のための個人的な知的生産システムに対する、「もうあと一歩」「何かが足りない」という感覚 大学