【2015年の読書】WorkFlowyとKindleによる読書システムの進化とその影響

2015年12月になりました。2015年最後の1ヶ月です。

2015年も、いろいろなことがあった一年でした。この記事では、読書という観点から、この2015年をふり返ってみます。ポイントは、WorkFlowyとKindleによる読書システムの進化です。

目次

1.WorkFlowyとKindleによる読書システムの進化

2015年、私の個人的な読書システムは、格段に進化しました。進化をもたらしてくれたのは、WorkFlowyとKindleです。

(1) WorkFlowy抜き書き読書ノート

以前から、読書ノートを作っていました。特に、倉下忠憲さんの『ソーシャル時代のハイブリッド読書術』を読んでからは、Evernoteを中心として、読書前・読書中・読書後をトータルにカバーする、個人的な読書システムを自分なりに組み立てていました。

- 紙の本の読書ノートを、Evernoteに蓄積する

- 『ソーシャル時代のハイブリッド読書術』を手引書に、ウェブを活かした個人レベルの総合的読書システムを組み立てる

- Evernote×読書「Evernoteにクラウド読書ノートを作る」(『ソーシャル時代のハイブリッド読書術』Chapter-4のご紹介)

2015年になってから、私は、WorkFlowyを使い始めました。WorkFlowyを使っているうちに、WorkFlowyと読書ノートの相性のよさを強く感じたため、個人的な読書システムを担う道具を、EvernoteからWorkFlowyへと切り替えました。

そうして生まれた私なりの読書システムが、「WorkFlowy抜き書き読書ノート」です。

WorkFlowy抜き書き読書ノートは、個人的な読書システムとして、いくつかの優れた点を備えています。

まず、読んだ本が素材になります。

一般に、読んだ本に関して何かの文章をアウトプットをすることは、読書から得られる収穫を増やしてくれます。そして、読んだ本の抜き書きや本を読んだときに書いたコメントを、素材として使うことができれば、読んだ本について、なにか文章を書くのは簡単です。

WorkFlowyの中に蓄積した情報は、トピックという入れ物に乗って、WorkFlowyの中を動き回ります。ですから、WorkFlowyの中に本の抜き書きやコメントを放り込むと、これらの情報は、WorkFlowyの中を動きまわり、アウトプットのための素材として機能します。

これは、齋藤孝氏が『三色ボールペン情報活用術』で言うところの「テキスト化」です。

WorkFlowyで抜き書き読書ノートを作るようになって、読んだ本がアウトプットのための素材として機能してくれるようになりました。

次に、三色ボールペン方式を取り入れることができます。

三色ボールペン方式は、私の読書を支える基本原理です。でも、WorkFlowyで読書ノートを作るようになるまで、私は、三色ボールペン方式を実践するためのデジタルツールに出会うことができていませんでした。

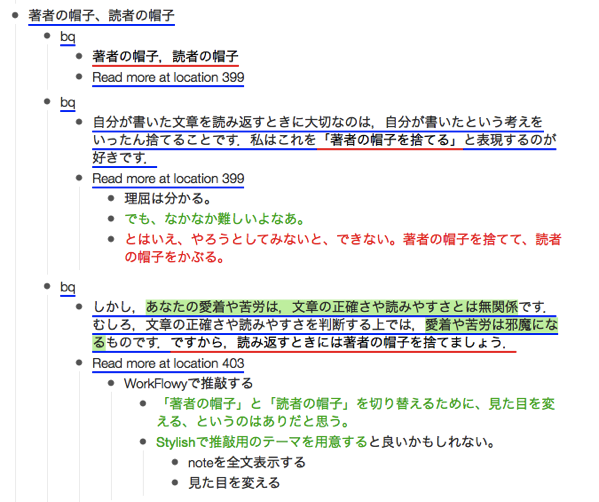

しかし、Stylishでカスタマイズした「三色ボールペンWorkFlowy」は、理想的なデジタル三色ボールペンです。

WorkFlowy抜き書き読書ノートなら、あらゆる本を、三色ボールペン方式で読むことができます。

Kindle本を、三色ボールペン方式で読む(kindle.amazon.co.jp × 「三色ボールペンWorkFlowy」)

(2) Kindleの発展

WorkFlowyと並んで、2015年の私の読書環境を整えてくれた存在は、Kindleです。

まず、ハード。2015年1月にKindle Voyageを購入したところ、Kindleでの読書が、ますます快適になりました。

Kindle Voyage Wi-Fi、キャンペーン情報つきモデル、電子書籍リーダー

次に、Kindle本のラインナップが増えたこと。

とりわけ、ついに村上春樹が登場したこと、岩波新書のラインナップが充実したこと、『それでも人生にイエスと言う』を見つけたことなどが、とてもうれしいことでした。

WorkFlowy抜き書き読書ノートは、紙の本もカバーできる読書システムではありますが、Kindle本だと強みが際立ちます。kindle.amazon.co.jpのハイライト一覧が使えるためです。

- WorkFlowyで、Kindle本の「読書ノート」を作る

- WorkFlowyで作るKindle本の「読書ノート」の実例:『三色ボールペンで読む日本語』

- WorkFlowyにKindleのURLを書いて、「読書ノート」を育てる

Kindleが発展することで、WorkFlowy抜き書き読書ノートを中心とする私の読書システムも、ぐっと進化しました。

2.新しい読書システムで読み返し、テキスト化した5冊

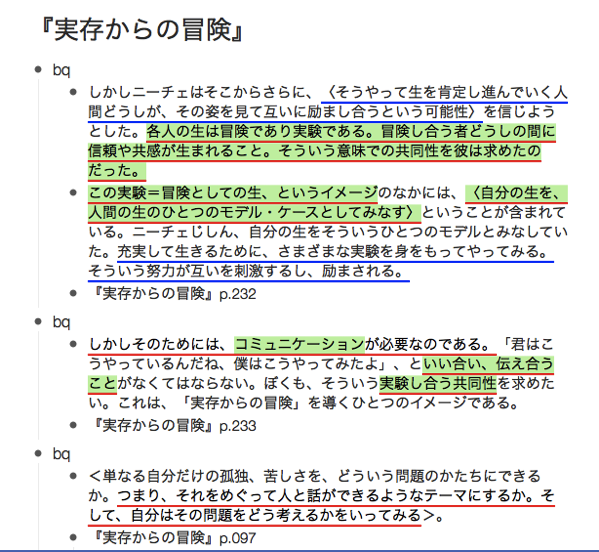

こうしてできた新しい読書システムを、私は大変気に入りました。以前に読んだ本も、この新しい読書システムで読み返すことで、テキスト化し、自家薬籠中の物にしたいと考えました。

そこで、この1年、私は、以前に読んだことのある何冊かの本を、Kindleで読み返しました。そして、それらの本についてのWorkFlowy抜き書き読書ノートを作ることで、これらの本をテキスト化しました。

これらの本と、その過程で生まれた文章は、以下のとおりです。

(1) 『知的生産の技術』

『知的生産の技術』は、「知的生産」という言葉を提示した古典的名著です。

私は、この本を、大学生のときに読み、知的生産というものに対する強いあこがれを抱きました。

それから10年以上の時が流れた今年、『知的生産の技術』のKindle本をWorkFlowy抜き書き読書ノートで読み返すことによって、次のような一連の知的生産をすることができました。

- WorkFlowyで「発見の手帳」(『知的生産の技術』とWorkFlowy)

- 訓練としての「発見の手帳」から、積極的な社会参加のための「発見の手帳」へ

- 『知的生産の技術』の各章を、WorkFlowyの視点から

- 『知的生産の技術』のカード・システムと、WorkFlowy

- 知的生産のフローとWorkFlowy

(2) 『走ることについて語るときに僕の語ること』

『走ることについて語るときに僕の語ること』は、村上春樹が走ることについて語ることによって、彼自身の生き方や考え方を明らかにしたエッセイです。

走ることが大好きで、村上春樹も大好きだった2007年の私は、発売してすぐにこの本を2冊買い、1冊を三色ボールペン方式で読み込み、1冊をきれいなまましまっておいたのでした。

それから8年経った今年、『走ることについて語るときに僕の語ること』をKindleで読み返して、私は、ひとつのことを続けることから生まれる価値のようなものを再認識しました。今年、私が、WorkFlowyというテーマについて語り続けてきたことも、これと無関係ではないような気がしています。

(3) 『三色ボールペンで読む日本語』

『三色ボールペンで読む日本語』は、三色ボールペン方式というシンプルな読書技法ただひとつを伝えるためだけに書かれた、齋藤孝氏渾身の1冊です。

三色ボールペン方式は、客観と主観を赤・青・緑で色分けするというシンプルな技法ですが、効果は絶大です。私は、大学生のころ、三色ボールペン方式を読み、以後、大学の試験勉強も、村上春樹の小説も、仕事を始めてからの資料分析も、ぜんぶ三色ボールペン方式でやってきました。

ところが、数年前から、私の読書は、Kindle本中心になっていました。紙の本と比較して、Kindle本では、三色ボールペン方式を実践するのが困難なので、ここ数年は三色ボールペン方式の度合いが減っていたのですが、昨年末に『三色ボールペンで読む日本語』のKindle本を読み返し、この技法が自分にとっての基本技であることを再認識していました。

そうしたところ、それから少し経って、三色ボールペンWorkFlowyにたどり着くことができました。

三色ボールペンWorkFlowyは、これまでに私が出会った中で、最強のデジタル三色ボールペンです。

(4) 『ザ・ゴール』

『ザ・ゴール』は、制約理論をテーマとする小説形式のビジネス理論書です。

私は、社会人になりたての頃、この本を読みました。当初は、物語にワクワクしながら読み進めることができたものの、制約理論自体は、あまり入ってきませんでした。

それからしばらく経って、Kindleで『ザ・ゴール』に再会しました。紙の『ザ・ゴール』は分厚いので、鞄に放り込んでおいて通勤電車で読む、ということは現実的ではありません。でも、Kindleなら、どれだけ分厚くても、持ち歩けます。さらに、『ザ・ゴール2』や『クリティカル・チェーン』など、シリーズ全体を持ち歩くことも簡単です。こうして、Kindleで『ザ・ゴール』シリーズを通読したら、制約理論のことが、なんとなく理解できました。これが数年前のことです。

2015年、私は、再び、『ザ・ゴール』を読みました。きっかけは、WorkFlowyを使っているうちに、WorkFlowyのポイントは知的生産のフローにあるのではないか、と感じたためです。生産性をフロー全体で計るというコンセプトを学び直すため、『ザ・ゴール』を読み返すことにしました。

『ザ・ゴール』のKindle本でWorkFlowy抜き書き読書ノートを作ったことは、『コンテナ物語』の「コンテナ」をWorkFlowyの「トピック」に連想するという発想の助けになった気がしています。

『コンテナ物語』の「コンテナ」から、「入れ物」による規格化・単位化が価値を実現するための条件を考える

(5) 『それでも人生にイエスと言う』

『それでも人生にイエスと言う』は、私が何度も読み返している8冊のうちの1冊です。「生きる意味はなんだろうか?」ということばかり考えていた大学生の頃、この本に出会い、「生きる意味を問うのはまちがいである」という考えに衝撃を受けました。

それ以来、数年に1度くらいのペースで読み返しているのですが、読むたびにいろいろと考えさせられます。

先日、WorkFlowyとの関係で、生きる意味を階層と絡めて考察しました。

この観点から、『それでも人生にイエスと言う』の内容を、自分なりに整理してみたいな、と思っています。

3.おわりに

以上が、2015年に私がたどり着いた読書システムです。WorkFlowyを中核とするこの読書システムは、これまで私が体験してきたどんな読書システムよりも、私にとって、うまく機能しています。

特に、WorkFlowyに蓄積した抜き書きやコメントが、知的生産のフローの中を流れ、多種多様なアウトプットに溶け込む点は、他のシステムではなかなか実現しづらいメリットではないかという気がします。

この用途でWorkFlowyを使うには、有料のWorkFlowy Proにして新規トピック数制限を解除する必要があります。でも、この読書システムは、それだけの投資に十分見合います。

読書システムを担うツールを模索されている方は、WorkFlowyを候補として検討してみてはいかがでしょうか。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

【連載のまとめ】iPhoneからWorkFlowyを快適に使うための課題・課題を解消するための方策・MemoFlowyとHandyFlowy

この連載では、iOSからWorkFlowyを快適に使う方法を検討してきました。連載のまとめとして、課

-

-

読書・文章・手帳システム・ブログ・物語/2014年に収穫した10冊+αの本 #mybooks2014

0.はじめに (1) 師走になったので、2014年をふり返る 寝て安静にしてるうちに終わってしまっ

-

-

[『サピエンス全史』を起点に考える]貨幣による人類の統一とは、全人類を協力相手候補として認識するようになること

1.「人類の統一」を「厖大な数の見知らぬ人どうしの協力」から整理する 『サピエンス全史』を読んでいま

-

-

WorkFlowyでテキストを削除するときに僕が使う削除じゃない機能のこと(その2)削除を補佐する機能

1.はじめに(承前) WorkFlowyでテキストを削除するときに僕が使う削除じゃない機能のことのこ

-

-

情報の構造を活かし、Amazonから目次をWorkFlowy&MemoFlowyに取り込む「入口」拡張ツール

1.はじめに 昨日、マロ。さんによって、「kindle highlight to WorkFlowy

-

-

伊坂幸太郎『終末のフール』の中の、私が好きな言葉たち【一部ネタバレあり】

1.『終末のフール』の紹介 (1)『終末のフール』が、私の、伊坂幸太郎ベスト1です。 『終末のフ

-

-

WorkFlowyを共同制作環境として活用する(3) 誰から誰へを表現するシンプルで柔軟な仕組み「ダイナミックタグシステム」

HandyFlowy&MemoFlowyの開発は、主に、WorkFlowyの共有トピックのう

-

-

WorkFlowyで文書を作成することによって、文章作成主体に生じる、副次的だけど、より本質的で根本的な革命について(その1)

1.WorkFlowyによる文書作成が革命的であるもうひとつの側面は、文書作成主体への影響 先日、こ

-

-

HandyFlowyの文字選択モードの基本(HandyFlowy Ver.1.4)

HandyFlowyは、スマートフォンから使うWorkFlowyを快適にするアプリです。スマートフォ

-

-

なぜ、WorkFlowyで文章を書くのか(WorkFlowyで文章を育てる)

1.はじめに 私は、最近、文章を書くときは、できるかぎりWorkFlowyを使うことにしています。