マンダラートに彩りを発揮させる(マインドマップとの比較を念頭に置いて)

公開日:

:

Mandal-art

目次

1.はじめに

マンダラートとは、マンダラを創って読むことによる思考法です。マンダラとは、3×3の9マスでかたちづくられるシンプルな図形で、このマンダラに言葉を載せることから思考を深めていくのが、マンダラートです。

以前、私は、マンダラートに、ネガティブな先入観を抱いていました。この先入観は、今から考えると、マンダラートに対する不十分な理解に起因していた誤解なのですが、ともあれ、私の先入観は次の3つでした。

- (1) マンダラよりもマトリクスの方が、論理的な枠組みを持っている。だから、論理的な枠組みを活用した思考法を求めるなら、マンダラートよりもマトリクスの方がよい。

- (2) マンダラよりもマインドマップの方が、自由で彩りがあってイメージを刺激する。だから、イメージを活かした自由な思考法を求めるなら、マンダラートよりもマインドマップの方がよい。

- (3) マンダラよりもアウトライナーの方が、階層の移動や組み換えや俯瞰が使いやすい。だから、階層構造を活用した思考法を求めるなら、マンダラートよりもアウトライナーの方がよい。

しかし、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』という本と、MWEというアプリケーションによって、この3つの先入観は、ひっくり返りました。

参考:段差ラ部で桝目を学ぶ 〜マンダラートに抱いていたネガティブな先入観がひっくり返った話〜

マンダラートに抱いていた先入観がひっくり返ったことは、私にとって大きな意味を持ちます。そのため、今、私は、これら3つの先入観がどのようにひっくり返ったのかを、ひとつひとつ文章の形で整理することで、ふり返っているところです。

今回、文章にする先入観は、「マンダラよりもマインドマップの方が、自由で彩りがあってイメージを刺激する。だから、イメージを活かした自由な思考法を求めるなら、マンダラートよりもマインドマップの方がよい。」です。この先入観がどのようにひっくり返ったのか、以下、これを書きます。

2.「イメージを活かした自由な思考法を求めるなら、マンダラートよりもマインドマップの方がよい。」という先入観を掘り下げる

「イメージを活かした自由な思考法を求めるなら、マンダラートよりもマインドマップの方がよい。」とは、どんな先入観でしょうか。

ここに、マンダラとマインドマップがあります。

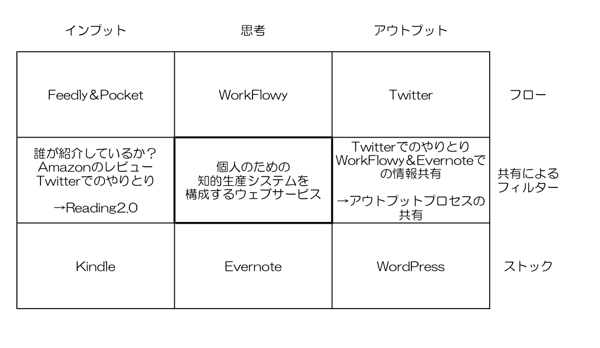

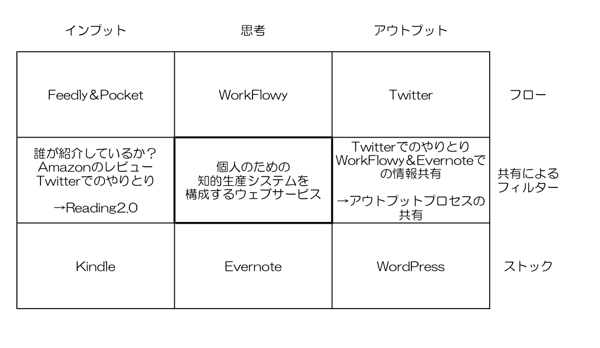

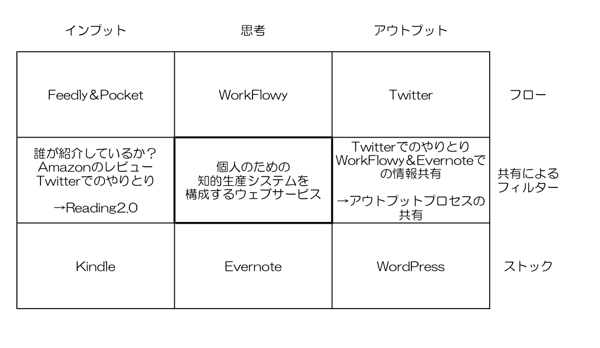

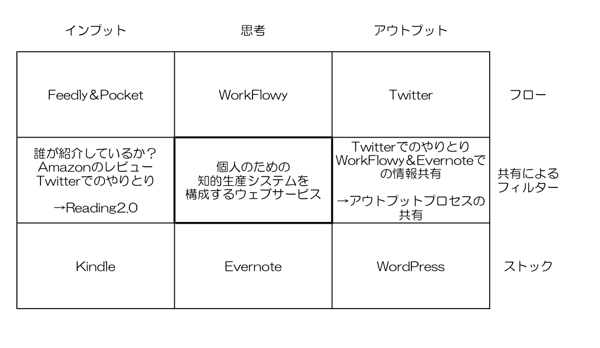

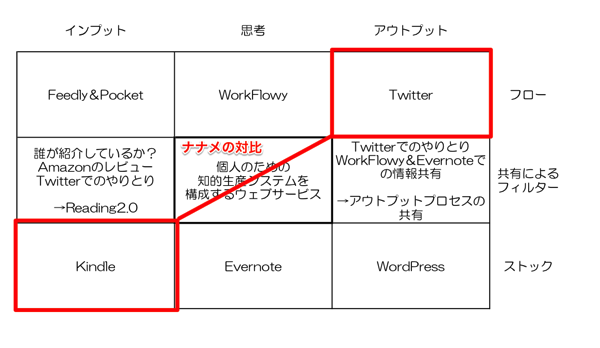

このマンダラとマインドマップは、どちらも、「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」というテーマで創ったものです。どちらも、「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」というテーマが中心に配置され、周囲を「Evernote」「WorkFlowy」「Twitter」などのウェブサービスが取り囲んでいます。

この2つを見比べることで、「イメージを活かした自由な思考法を求めるなら、マンダラートよりもマインドマップの方がよい。」という先入観を掘り下げてみます。

(1) マンダラは、言葉だけなので、味気ない

マンダラとマインドマップを見比べて、最初に感じるのは、「マンダラは、マインドマップよりも、味気ない」ということです。

この理由は、マインドマップには、ロゴマークや曲線や囲い文字などが使われているのに、マンダラには、3×3のマス目と言葉しか使われていないからです。

言葉だけのマンダラは、味気なく、彩りがありません。

これと比べると、マインドマップは、彩りがあります。

言葉だけで味気なく彩りがないマンダラよりも、絵や図形や矢印で彩りあふれるマインドマップの方が、イメージを活かした自由な思考には向いているような気がします。

(2) マンダラは、「周辺セル」のマスの数が8個に固定されているので、窮屈

次に感じるのは、周辺の個数のちがいです。

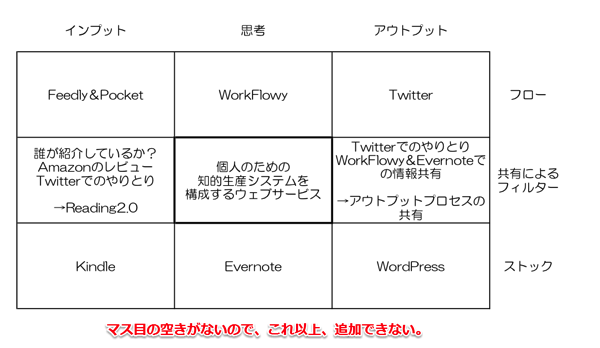

マンダラは、「周辺セル」のマスの数が8個に決まっています。8個よりもたくさんのことを配置しようとしても、物理的に、できません。

これに対して、マインドマップなら、スペースの許す限り、枝の数を増やすことができます。

ひとつのテーマをめぐって思考を広げようとする際に、数が制約されていると、思考も制約されてしまいそうな気がします。個数に制約のないマインドマップの方が、自由な思考には向いている気がします。

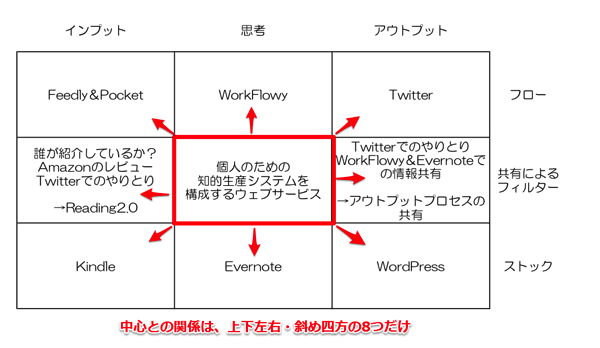

(3) マンダラは、「中心セル」と「周辺セル」の位置関係が固定されているので、関係性のバリエーションが少ない

さらに、中心と周辺の関係性のちがいも感じます。

マインドマップは、中心と周囲の関係が、バリエーション豊かです。位置・距離・大きさ・結ぶ線の描き方などで、いろいろな関係を表現できます。

これと比べると、マンダラは、「中心セル」と「周辺セル」の関係が、固定されています。上下左右と斜め四方の8方向しかありません。関係性のバリエーションが、マインドマップに比べると、かなり乏しいです。

マンダラもマインドマップも、二次元に配置した言葉やイメージの関係性から発想する思考法ですので、バリエーション豊かな関係性を扱えるマインドマップの方が、自由な思考には向いている気がします。

(4) 先入観のまとめ=「マンダラートよりも、マインドマップのほうが、彩りがある」という感覚

以上が、私が抱いていた「イメージを活かした自由な思考法を求めるなら、マンダラートよりもマインドマップの方がよい。」という先入観の中身です。

- マンダラは言葉だけ・マインドマップは絵や線や図形も

- マンダラは周辺の個数が8個で固定・マインドマップは個数の制約なし

- マンダラは「中心セル」と「周辺セル」の位置関係が固定されている・マインドマップは自由な配置が可能

言葉で分析的に書くとこの3つになります。これらに共通するのは、「マンダラートよりも、マインドマップのほうが、彩りがある」という感覚です。

もう一度マンダラとマインドマップを並べます。

言葉で説明するまでもなく、マインドマップの方が、マンダラよりも、ずっと彩りがあります。彩りあるマインドマップの方が、ずっとイメージが広がる気がします。

結局、私の先入観は、この感覚に由来するんだろうと思います。

3.先入観は、どのように解消されたか?

さて、しかし、今では、この先入観は、きれいに解消され、くるりとひっくり返りました。どのようにひっくりかえったのでしょうか。ひとつひとつ検証してみましょう。

(1) 「マンダラは、言葉だけなので、味気ない」の検証

まず、「マンダラは、言葉だけなので、味気ない」を検証します。

a.言葉じゃなくてもいい

「言葉だけなので」の部分に対しては、マンダラートを学ぶことで、「マンダラのセルに載るのは、必ずしも言葉だけではない」ということを知りました。マンダラのセルに絵を入れたってかまいません。

たとえば、先ほどの知的生活マンダラに、ウェブサービスのロゴを入れることもできます。

また、マンダラのセルとセルの間を先でつないだり、複数のセルを四角で囲うのもありです。

これもまあ、ひとつめの先入観のひっくり返りの一因ではあります。

b.言葉だけでも、味気なくない

でも、これよりももっとずっと大切なのは、「言葉だけなので、味気ない」ではない、ということです。私は、『[超メモ学入門]マンダラートの技法』を読んで、「言葉は、絵よりも、彩りに乏しい」というのは、根拠のない先入観だったことを教えられました。

どういうことでしょうか。

ポイントは、マンダラートの技法が、言葉に対して持っている姿勢です。マンダラートは、言葉を思考の道具として捉え、とても大切にしています。

『[超メモ学入門]マンダラートの技法』「第4章 書いてミル」に、「408 [イメージの星雲]をどう解釈するかさせるかが言葉なのだ」という節があります。そこに、こんなことが書いてあります。

一つの言葉が、どんな[イメージの星雲]を創っているのかを知らなければ、その言葉を使って〈考える〉ことはできないはずでしょう。

言葉は思考の道具だけれど、思考の道具たる言葉がどんなイメージを伝えるのかを本当の意味で知らなければ、その言葉を使って考えることなんてできるはずがない、といいます。

こんなふうに考えてくると、言葉に対する感性とか、理解度というもの、もっといえば言語能力というものが、いかに基礎能力として重要な意味を持っているのか、ということがお分かりになるでしょう。この言語能力をどう高めていくか、これが分からなければ、思考力も、創造性も、絵に描いた餅でしかありませんね。

創造的に考えるためには、思考のための道具である言葉に対する理解度が、決定的な意味を持ちます。このことに、マンダラートは、とても自覚的です。

そして、しっかりとしたイメージをもった言葉を使った思考は、絵や図を使った思考にも負けないほどの、創造的でイメージのある思考になります。「言葉は、絵や図よりも、彩りの点で、劣る」というのは、むしろ根拠のない先入観です。イメージのはっきりした言葉を使うなら、言葉は、場合によっては、絵や図よりも、多彩な彩りを発揮します。

マンダラートの「思考の道具としての言葉に対する深い理解」を基礎能力として把握する姿勢を前提とすれば、マンダラに載っているのが言葉だけだとしても、マンダラは、けっして彩りに乏しいものではありません。

(2) 「「周辺セル」のマスの数が8個に固定されているので、窮屈」の検証

次に、「「マンダラは、「周辺セル」のマスの数が8個にあらかじめ決まっているので、窮屈である」を検証します。

a.8個書かなくてもいい

『[超メモ学入門]マンダラートの技法』を読んで知ったのは、マンダラを創るとき、必ずしも「周辺マンダラ」全部で8個を埋めなければいけない、というわけではないことです。たとえば、マンダラートの奥義的な5Wマンダラは、その基本型では、上下左右の4つの「周辺セル」だけを使っており、四隅は空白のままです。

b.8個の強制に意味があることもある

あるいは、逆に、8個強制されることによる発想もありえます。

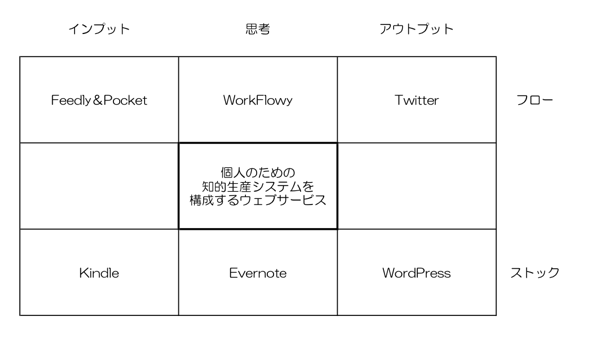

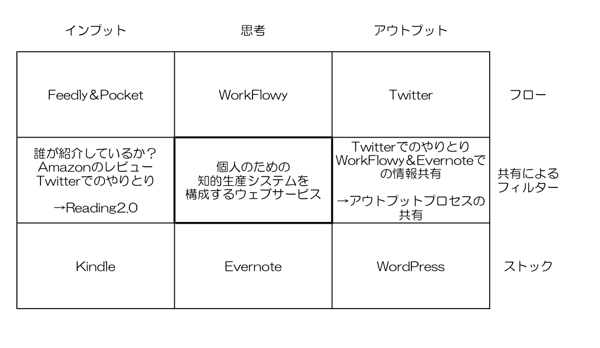

たとえば、マンダラートの技法「四隅マトリクス法」を使って、「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」というテーマで、Kindle・Evernote・WordPress・Feedly&Pocket・WorkFlowy・Twitterの関係を考えたとき、途中段階のマンダラは、こんな感じでした。

これだけでも、Kindle・Evernote・WordPress・Feedly&Pocket・WorkFlowy・Twitterの関係を整理することはできましたので、ここで止めてもよかったのですが、空白があるので、もう少し考えました。

その結果、左右のセルに、「Reading2.0」と「アウトプットプロセスの共有」という言葉を発見することができ、次のマンダラが完成しました。

ここでこの2つの言葉を発見できたのは、マンダラートが、8個を強制する要素を持っていることの恩恵です。

c.8個あれば十分

それから、8個あれば十分だ、とも言えます。

ひとつのテーマから8個の発想を広げれば、基本的には、これで十分です。

加えて、マンダラートは、「周辺マンダラの展開」という技法を持っています。これを使えば、最初のマンダラの8個の「周辺セル」のうちのひとつを、さらにマンダラのように展開することができます。

こうすると、展開できるアイデアは、8×8×8×…と無限に続いていき、すぐに天文学的な数字になります。

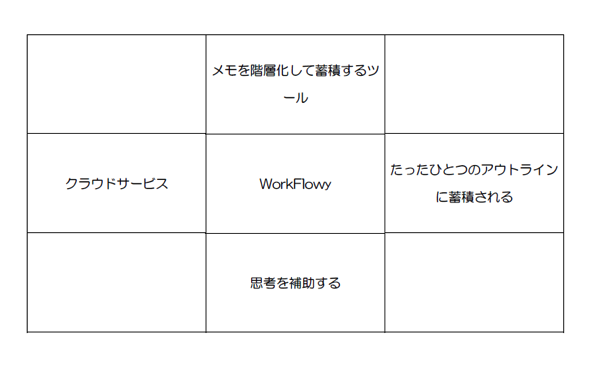

たとえば、「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」のマンダラから、WorkFlowyのことをもう少し広げたい場合は、こんなマンダラを作ります。

(3) 「「中心セル」と「周辺セル」の位置関係が固定されているので、関係性のバリエーションが少ない」の検証

そして、「「中心セル」と「周辺セル」の位置関係が固定されているので、関係性のバリエーションが少ない」を検証します。

a.大切なのは、関係性のバリエーションの豊富さではなくて、新しく発見できる意味の豊かさ

マンダラよりもマインドマップの方が、関係性のバリエーションが豊富だ、というのは、否定できない事実です。いろいろ理由はありますが、ひとつの理由は、マンダラが3×3の9マス相互の関係であるのに対して、マインドマップはそもそも枠がなく、連続していることです。マンダラが表現できる関係性のバリエーションは有限ですが、マインドマップが表現できる関係性のバリエーションは無限です。

ですが、表現できる関係性のバリエーションの多寡それ自体は、それほど重要なことではありません。マンダラートもマインドマップも、何らかの意味を新しく発見するための思考法ですから、大切なのは、新しく発見できる意味の豊かさです。

となると、ポイントは、表現できる関係性のバリエーションが豊かであることが、発見できる意味の豊かさに繋がるのか、もっといえば、マンダラが表現できる関係性のバリエーションがそれほど多くないことは、マンダラによって発見できる新しいい意味が乏しいことを意味するのか、ということです。

b.十分豊かな関係性のバリエーションを表現できる

これに対するひとつの答えは、「マンダラは、新しい意味を発見することとの関係では、十分豊かな関係性のバリエーションを表現できる」です。

「論理の枠組みで思考を導くマンダラートの創り方と読み方(マトリクスと比較する視点から) →マンダラの9マスの上に存在する、多彩な論理枠組み」でも書いたように、マンダラの中には、大きく分けて、次の2つの関係性が存在します。

- 「中心セル」vs「周辺セル」の関係性

- 「周辺セル」vs「周辺セル」の関係性

この2つを使えば、たった3×3=9マスのマンダラの上であっても、かなり豊かな関係性を表現することができます。

たとえば、

- 中心への収束

- 中心からの発散

- 中心を貫く縦軸

- 中心を貫く横軸

- ナナメ軸

- 左右の縦軸

- 上下の横軸

- 循環

などです。

c.限定されているからこそのメリット

bの答えでも先入観をひっくり返すには十分だと思うのですが、私は、さらに踏み込んで、「マンダラが表現できる関係性のバリエーションが、3×3=9マス相互の関係性に限定されているからこそ、マンダラから、多彩な意味を発見することができる。」と答えたいです。

なぜか。マンダラは、3×3の9マスに関係性が限定されているからこそ、「マンダラを読む技術」すなわち、「マンダラの上に新しい関係性を発見するための技術」を鍛え伸ばすことができるからです。

どういうことでしょうか。

マンダラが表現できる関係性のバリエーションは、限定されています。先ほど、十分たくさんある、と書きましたが、マインドマップが表現できる無限の関係性と比べれば、限定されていますし、その上、基本の関係性は数えることができるほど、つまり、こんなところです。

- 中心への収束

- 中心からの発散

- 中心を貫く縦軸

- 中心を貫く横軸

- ナナメ軸

- 左右の縦軸

- 上下の横軸

- 循環

ところで、マンダラは、読むものです。マンダラートとは、マンダラを創ることによる発想法ではなく、「マンダラを創る」と「マンダラを読む」の両方による思考法です。

私が思うに、「マンダラを読む」ためのコツは、「マンダラを読む技術」を鍛え伸ばすことです。

そして、この「マンダラを読む技術」を鍛え伸ばすために、マンダラが表現できる関係性が限定されている、ということは、大きなプラスの意味を持っています。

というのも、マンダラ上に存在する関係性は、基本的には、上でリストアップしたものに尽きるわけですから、その関係性のひとつひとつを読む技術を練習することで、「マンダラを読む技術」を鍛え伸ばすことができるからです。

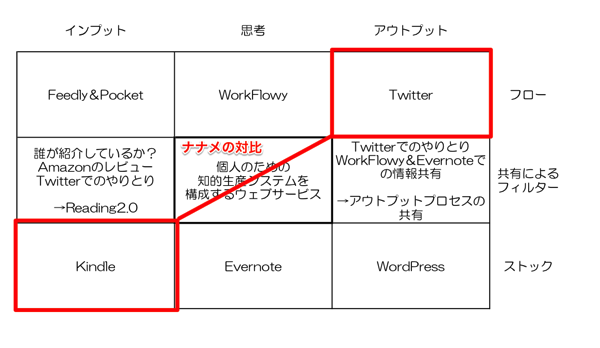

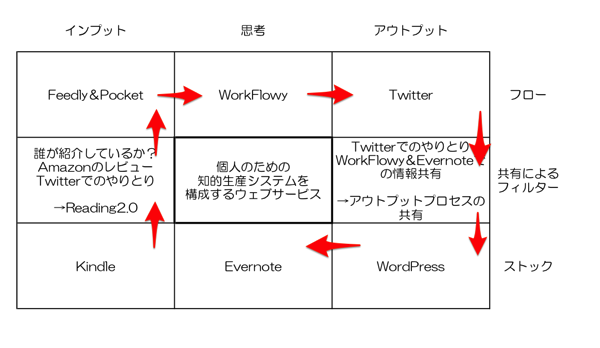

たとえば、私は、自分が創ったマンダラ「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」を読みました。

このとき私がやったのは、上で書いた関係性をひとつひとつ順番に読んでいっただけです。マンダラート初心者の私でも、簡単にできました。

それでありながら、私は、マンダラを読むことで、いろんな新しい意味を見つけることができました。

たとえば、このナナメ関係。

ここから、「もっとストックのアウトプットを実行したいな。」という発見がありました。

また、たとえば、この循環。

ここから、知的生産プロセスの中に、他者との共有の段階(Reading2.0とアウトプットプロセスの共有)を加えるといいんじゃないか、という発想を得ました。

まとめると、「マンダラは、表現できる関係性が限定されているからこそ、「マンダラを読む技術」を簡単に向上させることができる。「マンダラを読む技術」を鍛えることで、マンダラから多彩な新しい意味を見つけることができる。」ということです。

(4) マンダラから彩りを受け取るための考え方

最後に、「マンダラートよりも、マインドマップのほうが、彩りがある」という感覚を検証してみましょう。

a.ぱっと見で把握できる彩りと、思考の道具としての彩りは、イコールじゃない

第一印象でマインドマップの方がマンダラよりも彩りが豊かなのは、そのとおりだと思います。

比べものになりません。

でも、ぱっと見で把握できる彩りと、思考の道具としての彩りは、イコールではないはずです。私が求めているのは、鑑賞の対象ではなく、思考の道具なのですから、思考の道具としての彩りを考えなくちゃいけません。

b.マンダラートに、思考の道具としての彩りを発揮させるには

そこで、思考の道具としての彩りを考えてみると、次の3つを実践すると、マンダラートは、思考の道具としての彩りを発揮するのではないかと感じます。マインドマップにも劣りません。

(a) 「マンダラは読むもの」と考えて、「マンダラを読む技術」を鍛える

ひとつめは、「マンダラを読む」ということです。

マンダラートは、「マンダラを創ること」と「マンダラを読むこと」の両方による思考法です。「マンダラを読むこと」をしなければ、マンダラートの力は半減します。

そして、「マンダラを読むこと」には、レベルがあって、このレベルは、「マンダラを読む技術」に依存します。

とはいえ、「マンダラを読む技術」は、センスや頭の良さの問題ではなく、純粋に、基礎理論の理解と練習の問題です。簡単な基礎理論を学び、くり返し練習をすれば、誰だって「マンダラを読む技術」を鍛えることができます。

「マンダラは読むもの」と考え、かつ、「マンダラを読む技術」を鍛えれば、言葉がマス目に並んだだけの味気ないマンダラから、多彩な意味を見つけることができます。

(b) ひとつひとつの言葉が持つイメージに対して自覚的になる

ふたつめは、言葉のイメージに対する理解度や感度を高めることです。

マンダラに載せるのは、主に、言葉です。そのため、マンダラからどれほど新しい意味を発見できるかは、マンダラに載っているひとつひとつの言葉から、どれほど新しい意味を感じられるかに依存します。

ですから、マンダラが彩りを発揮するかどうかは、マンダラの上に載せる言葉が持つイメージに対する理解度や感度に、大きく依存します。

すべての言葉の理解度や感度を高めるのは難しいかもしれません。しかし、人の思考や行動、関心の対象には偏りがありますので、自分が思考する際によく使う言葉、というものが、おそらくあるはずです。

このような、思考する際に自分がよく使う言葉だけでもかまわないので、言葉が持つイメージに対して自覚的になり、それらの言葉に対する理解度や感度を高める工夫をすると、マンダラは存分に彩りを発揮します。

(c) マンダラの形の上に生まれる関係性を活用する

みっつめは、マンダラの3×3の形の上に生まれる関係性を理解し、活用することです。

マンダラートのマンダラは、3×3の味気ない9マスです。でも、この9マスの中には、いろんな関係性が生まれます。そして、3×3という限られた形であるがゆえに、マンダラの上に生まれる関係性は、とても強固です。

この関係性を理解し、活用することが、第一印象では彩りに乏しいマンダラの中に、いろんな彩りを見つけるために、大きな助けになります。

4.まとめ

(1) 先入観とその解消

a.言葉だけなので味気ない

→言葉が持つイメージを明確にすれば、言葉だけでも、ぜんぜん味気なくない。

b.周辺セルの数が8個に固定されていて、窮屈

→無理矢理8個にする必要はない。また、無理矢理8個出すことにも、意味がある。さらに、「周辺マンダラの展開」をすれば、扱えるアイデアの個数は無限。

c.表現できる関係性のバリエーションが少ない

→表現できる関係性のバリエーションが限定されているからこそ、マンダラからいろんな意味を発見することができる。

d.マンダラは、彩りが乏しく、味気ない

→ぱっと見では彩りが乏しいかもしれないけれど、マンダラを読む技術を鍛え、マンダラに載せられた言葉ひとつひとつに対する理解度と感度を高めれば、マンダラは彩りを発揮する。

(2) 今後の展開

「イメージを活かした自由な思考法を求めるなら、マンダラートよりもマインドマップの方がよい。」という先入観との関係で、今後もう少し掘り下げてみたいのは、次のことです。

- 言葉が持つイメージのこと。特に、「生活を創るキーワードブック」「あなただけの辞書」について書いてみたいと思います。

- 「マンダラを読む技術」の基礎理論をまとめる。

【関連】

マンダラートに関連するエントリを整理します。

- マンダラートに対して抱いていた先入観がひっくりかえた話→段差ラ部で桝目を学ぶ 〜マンダラートに抱いていたネガティブな先入観がひっくり返った話〜

- 3つの先入観

- 「論理的な思考なら、マトリクスの方がいい」という先入観のひっくり返り→論理の枠組みで思考を導くマンダラートの創り方と読み方(マトリクスと比較する視点から)

- 「四隅マトリクス法」の一般的な説明→マンダラートの技法「四隅マトリクス法」の具体例と説明

- 「四隅マトリクス法」で「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」のマンダラを創る→マンダラ「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」を創る(Kindle・Evernote・WordPress・Feedly&Pocket・WorkFlowy・Twitterの関係)

- 「四隅マトリクス法」で創った「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」のマンダラを、読む→【本エントリ】

- 「四隅マトリクス法」の一般的な説明→マンダラートの技法「四隅マトリクス法」の具体例と説明

- 「イメージを活かした自由な思考なら、マインドマップの方がいい」という先入観のひっくり返り→【本エントリ】

- 「論理的な思考なら、マトリクスの方がいい」という先入観のひっくり返り→論理の枠組みで思考を導くマンダラートの創り方と読み方(マトリクスと比較する視点から)

- 『[超メモ学入門]マンダラートの技法』の読書メモ→WorkFlowyで作る紙の本の読書ノートの実例:『[超メモ学入門]マンダラートの技法』

スポンサードリンク

関連記事

-

-

マンダラ「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」を創る(Kindle・Evernote・WordPress・Feedly&Pocket・WorkFlowy・Twitterの関係)

1.はじめに 昨日、マンダラートの技法「四隅マトリクス法」の具体例と説明で、「四隅マトリクス法」とい

-

-

段差ラ部で桝目を学ぶ 〜マンダラートに抱いていたネガティブな先入観がひっくり返った話〜

1.段差ラ部で桝目を学ぶ (1) マンダラート沼の入り口にて 最近の私はWorkFlowyに魅了され

-

-

論理の枠組みで思考を導くマンダラートの創り方と読み方(マトリクスと比較する視点から)

マンダラートというメモの理論と技法があります。 今、私は、このマンダラートを、提唱者である今泉浩晃さ

-

-

マンダラートの技法「四隅マトリクス法」の具体例と説明

1.マンダラートで、論理の枠組みを活用して、思考する 先日、マトリクスと比較する視点から、マンダラー

-

-

マンダラ「個人のための知的生産システムを構成するウェブサービス」を読む

1.はじめに(このエントリの位置づけ) このエントリは、さきほど創ったこのマンダラを、〈読む〉こと

-

-

[条件づくり]と[手順組み]、そして「待つ」こと。(『[超メモ学入門]マンダラートの技法』より)

1.はじめに こんな文章を書きました。 「失敗のマンダラ」で失敗の構造をみる。 「「失敗のマンダラ」

-

-

「育てる」と「開く」のマンダラ展開([生活を創るキーワード辞書]創りの途中経過報告)

1.[生活を創るキーワード辞書]を創る (1) [生活を創るキーワード辞書]とは? [生活を創るキー

-

-

「欲望のマンダラ」を創る

1.問題の状況 (1) ブログのおかげで、やりたいこととたくさん出会えて、ありがたい ここ2,3年、

-

-

[生活を創るキーワード辞書]で、言葉を「思考の道具」として鍛える(マンダラートが言葉を大切にする理由)

1.「言葉だけだから味気ない」は完全な誤解 以前、私は、マンダラートに、次の3つの誤った先入観を抱い