紙の本の読書ノートを、Evernoteに蓄積する

目次

1.紙の本の読書ノートをEvernoteにとる

次の記事を読みました。

で、思いついた読書ノートの方法。それはメディアマーカーで作成された本のノートに、気になる該当する部分を写真で撮影してしまうことです。

読書ノートをEvernoteにとることは、最近の私の関心事です。

Evernote×読書「Evernoteにクラウド読書ノートを作る」(『ソーシャル時代のハイブリッド読書術』Chapter-4のご紹介)

Kindle本については、ハイライトをテキストで取り込むことが、読書ノートの起点になっています。

Kindleのハイライト箇所をテキストでEvernoteに取り込み、読書のアウトプットを促す(kindle.amazon.co.jp)

紙の本は、当然ながら、こんなことはできません。そこで私が採用している方法を、以下のとおり、まとめます。基本的には、上の記事の@takaki_co8ya4さんと同じく、紙面をスマホでパシャパシャ撮影してます。

2.紙の本の読書ノートを、Evernoteに蓄積する方法

(1) 三色ボールペン片手に、読む。

ステップ1は、紙の本を読むことです。紙の本を読むとき、私は、齋藤孝氏が提唱する三色ボールペン方式を採用しています。

三色ボールペン方式は、赤・青・緑の三色を使うことができる三色ボールペンを使って、以下の色分けルールで、本に線を引いたり書き込んだりする、というものです。

- 赤:客観的にとても大切

- 青:客観的に大切

- 緑:主観的に面白い

Kindleによる読書で、読書からの収穫全体の減少を防ぐ→「三色ボールペン方式が使えない」

三色ボールペン方式で本を読むために必要なのは、赤、青、緑の3色が使える多色ボールペンです。普通の三色ボールペンだと、赤、青、黒の三色しかないため、三色ボールペン方式が使えません。そこで、四色ボールペンを使いましょう。(些末なことですが、三色ボールペン方式にとって、緑色は生命線ですので、大切です。)

(2) ピンときたページを、すぐにその場で、iPhoneのOneCamで、パシャパシャ撮る。

ステップ2は、ピンときたページを、すぐにその場で、写真撮影する、ということです。

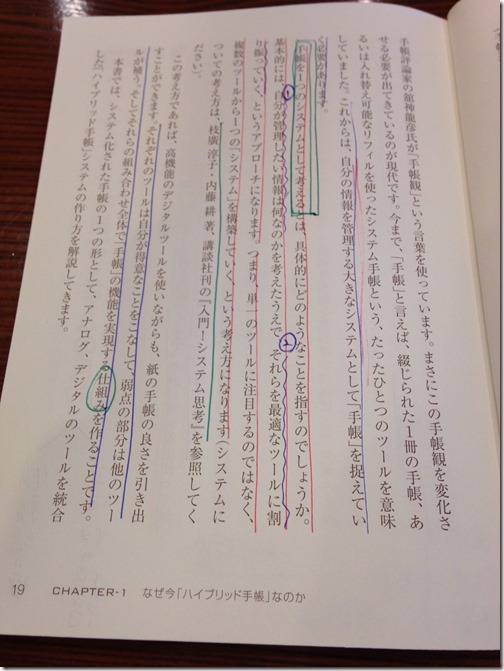

汚くて申し訳ないのですが、三色ボールペン方式で読んだ本は、こんな感じの紙面になります(この紙面には文字でや図での書き込みがありませんが、余白に文字による要約や図による整理が書かれることも多いです。)

赤色でたくさん書き込んだところは、自分が重要だと考えたところです。緑色でたくさん書き込んだところは、自分が主観的に面白いと感じたところです。そんなピンときたページを、どんどんスマホで写真撮影します。

大切なのは、その場ですぐに撮影することです。スタバで読んでいるなら、スタバで撮影します。撮影は一瞬なので、たいしたロスではありません。

ただ、スタバで撮影するなら、撮影音を消せるカメラアプリを使わないと、「カシャッ」「カシャッ」とうるさいので、回りに迷惑です。そこで私は、OneCamというiPhoneアプリで撮影しています。

撮影するときの注意点は、ページ数を入れることです。紙の本の場合、ページ数がないと、情報源の特定ができないので。

(3) 読み終わったら、画像をまとめてPicportでEvernoteに送信する。

読み終わったら、撮影した画像をまとめて、Evernoteに送信します。

たとえば、Picportというアプリなら、すべての画像をひとつのEvernoteノートにまとめることができます。

なお、このとき、本の表紙と奥付も撮影して送信しておくとよいです。

(4) Evernoteで、抜き書きする。

あとは、Evernoteでの作業です。

まず、ノートのタイトルを整えます。私は、シンプルに、「『書名』(著者)」という形式にしています。それから、書名のタグをつけます。私は『書名』という形式です。

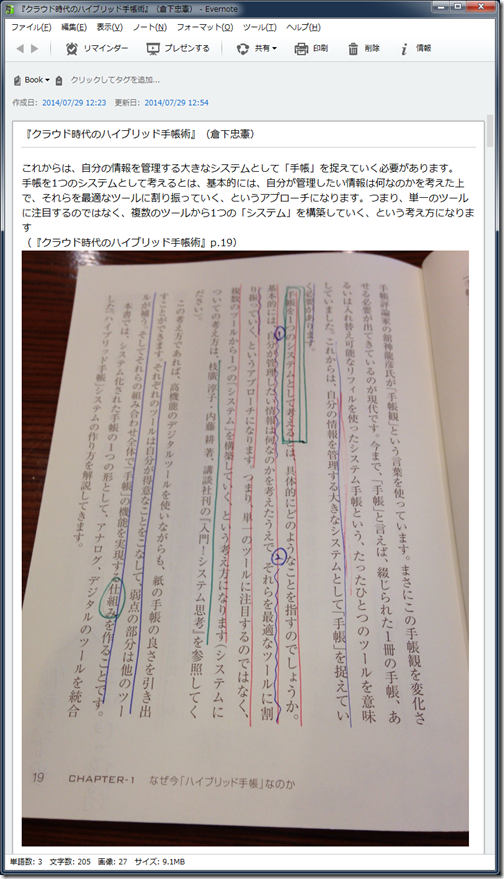

次に、抜き書きします。大切だと思うところ、自分が面白いと思ったところを、写真を見ながら、そのままテキストに転記します。

Evernoteには、優秀なOCR機能があるため、OCR機能を使ってテキストデータを抽出することも、たぶん不可能ではありません。

しかし、フリーハンドでぐちゃぐちゃと線を引いたり記号を書き込んだりしている上に、そんなにきちんと撮影しているわけではないので、OCRの精度はそれほど高くないと思われます。そのため、OCRを使っても、たぶんあんまり省エネになりません。

また、線を引いた紙面の写真を見ながら、大切だと感じるところを転記することは、それ自体が、すごくよい復習になります。

こんなわけで、OCRのメリットは感じられず、手作業転記のメリットを感じることから、手作業で転記しています。

(5) あとは、煮るなり焼くなり好きにする。

ここまで来ると、Evernoteには、次の要素を満たしたノートができています。

- ノートのタイトルは、「『書名』(著者名)」

- ノートには、「『書名』」のタグがついている

- その本の紙面の画像がたくさん含まれている

- それらの画像には、三色ボールペンで書き込んだ内容が移っている

- その画像の前には、テキストデータで、そのページの記載のうちの重要なところが記載されている

つまり、たとえば、こんなノートができています。

ここまで来れば、このノートを起点に、いろいろできます。感想を書き込んだり、一部をコピーしてブログ記事を書いたり、マイ教科書たるテーマノートに転記したり、自由自在です。

煮るなり焼くなり、好きにします。

(6) 補足

a.アナログノートの読書メモ・読書ノート

アナログノートに読書メモや読書ノートを作ったら、それも写真で撮影して、このEvernoteノートに加えます。

アナログでの思考を、Evernoteに集め、アウトプットにつなげる

b.基本台帳ノートとのノートリンク

基本台帳ノートとのノートリンクを設定することによってEvernoteの読書ノートを構造化しているのな(Evernote×読書「Evernoteにクラウド読書ノートを作る」(『ソーシャル時代のハイブリッド読書術』Chapter-4のご紹介)→2(2)b「基本台帳を作り、ノートリンクで構造化する」)、この写真を含むノートを、基本台帳ノートと、Evernoteのノートリンク機能でつなぎます。

3.Evernoteに蓄積すれば、アウトプットにつながりやすい

この方法は、多少、手間がかかります。しかし、Evernoteに読書ノートを蓄積することには、確実なメリットがあります。それは、アウトプットにつながりやすい、ということです。

倉下忠憲氏の『クラウド時代のハイブリッド手帳術』に、デジタルツールとアナログツールの特徴比較が載っていました。読書ノートとの比較では、次の記載が大切です。

アナログツールの問題は、成果物への流れの悪さです。

『クラウド時代のハイブリッド手帳術』p.25

デジタルツールの特徴は、データの編集機能です。消去、移動、コピーということが簡単にできます。さらに、電子メールでの送信や、コピーによるバックアップなどもデジタルツールならではといえます。このようにデータの編集を手軽に行えるのが1つの特徴です。

『クラウド時代のハイブリッド手帳術』p.26

デジタルツールの強み、それは、データの編集機能を持っていることによって、成果物への流れがすこぶるよい、といことです。

現に、この記事に『クラウド時代のハイブリッド読書術』からの引用をすんなりと入れられるのも、同書について、2(5)に書いたようなEvernoteノートを作ってあったからです。

読んだ本についてアウトプットすることは、もっとも効果が高い読書術のひとつです。最近、私が重視しているのは、読んだ本について、「自分のブログに自分の言葉で文章を書く」というアウトプットです(「自分のブログに自分の言葉で文章を書く」という読書後の行動)。

Evernoteに蓄積した読書ノートは、その読んだ本についての文章をブログに書くことの、大きな助けになります。

Evernoteに作った読書ノートは読書に関するアウトプットを促す、という点で、Evernoteに読書ノートを蓄積することには、確かなメリットがあります。

□ おまけ □

『クラウド時代のハイブリッド手帳術』の読書ノートをEvernoteに入れることができたので、次は、同書を軸に、個人の手帳システムを考えたいと思っています。最近、倉下忠憲氏の著書紹介を軸とする記事の割合がやたらと多いのですが、どれもそれなりの反響があるので、きっと、これらの情報を必要とされる方は多いはず、と信じてます。(著書の質の高さゆえです。)

@rashita2 倉下さんの本を読んで、「まさに自分が求めていた情報がここにあった!」とうれしくなる人は、確実に、一定数いるはずだと思います。そんな方々に届くことの、ひとつのきっかけになれればいいなと思ってます。ともあれ、今回のブログ記事が多くの方に届いて、ありがたいです。

— 彩郎 (@irodraw) 2014, 7月 27

それに、以前、空手形を切っちゃいましたし。。。

(´-`).。oO(読書術と手帳術も書けずにいるのに、また空手形を切ってしまった。。。)

— 彩郎 (@irodraw) 2014, 7月 2

『クラウド時代のハイブリッド手帳術』のテーマは、手帳をシステムと捉え、クラウドツールとアナログツールを組み合わせて、どんな価値を生み出すか、です。この面白いテーマを、どんな切り口で書くと届くかなあ。ご意見・ご要望あれば、Twitterやメールなどでお寄せいただけるとうれしいです。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

思考の一部を捨てても死なない(なぜ、私は、思考するツールとして、Evernoteを使うのか)

1.思考の一部を捨てること (1) 思考の一部を捨てる 何らかの思考を進めるための文章を書くとき

-

-

[『サピエンス全史』を起点に考える]サピエンス全体に存在する協力の量と質は、どのように増えていくのか?

『サピエンス全史』は、大勢で柔軟に協力することがサピエンスの強みだと指摘します。 [『サピエンス全史

-

-

私がEvernoteのウェブクリップをあまり使わない理由と、例外的にウェブクリップを利用する場面

1.Evernoteのウェブクリップをあまり使わない理由 私は、基本的には、Evernoteのウェ

-

-

Evernote×業務日誌 「関連するノート」で過去の経験を今に活かす

1.Evernoteを仕事に活用するなら、業務日誌がよい気がする Evernoteを仕事に活用する

-

-

アイデアの「畑」と「地層」:『ハイブリッド発想術』読書メモ(「なぜ、私は、思考するツールとして、Evernoteを使うのか」番外編)

1.『Evernoteとアナログノートによるハイブリッド発想術』がドンピシャだった (1) ブログ

-

-

8年後に世界が滅びることを知ってからの5年間を、どう生きるか(『終末のフール』感想文)

1.8年後に世界が滅びることがわかってから5年後の世界 (1) 『終末のフール』のこと 『終末のフー

-

-

Evernoteのノートブックの数を減らしたい理由

はじめに Evernoteのノートブックとタグを、ゼロベースから設計しなおしたいと思いました。こう

-

-

三色ボールペン方式を取り入れると、なぜ、読書会の場は、創造的になるのか?

1.はじめに 『三色ボールペンで読む日本語』は、三色ボールペン方式という、シンプルで具体的なただひと

-

-

何かを勉強しはじめるとき、Evernoteに新しく専用ノートブックを作る

0.要約 勉強を本業とするわけではない社会人が、自分の仕事に必要不可欠とまではいえないことを勉強しよ

-

-

Android版Evernote公式アプリのウィジェットではなく、WriteNoteを使うことの、3つのメリット

1.なぜ、WriteNoteを使うのか (1)AndroidからEvernoteにテキスト形式のメ