公用文式項目番号付け方ルールに従うことには、どんなメリットがあるか

公開日:

:

書き方・考え方

目次

1.公用文式項目番号付け方ルールとは

何かを論じる文章を書くときは、文章を項目に分けることが大切です。そして、複数の項目間の相互関係を明示するためには、項目に項目番号をつける方がよいです。

文章の項目に項目番号をつけるときのルールは、一般に使われているものを踏襲するのがよいと思います。その代表例は、公用文が定める項目番号のルールです。

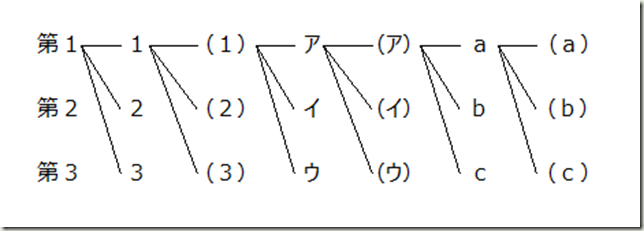

公用文のルールは、「第1→1→(1)→ア→(ア)→a→(a)」です。これによって7階層の項目を作ることができます。

2.公用文式項目番号付け方ルールに従うことには、どんなメリットがあるか

私が、公用文式項目番号付け方ルールに従って項目番号をつけることをすすめるのは、このルールに従って項目番号をつけることに、次の3つのメリットがあるからです。

(1) 項目の階層を意識することで、論旨を整理できる

公用文式項目番号付け方ルールは、第1のレベルから(a)のレベルまでの7階層になっています。7階層もあるので、このルールに従って項目番号をつけようとすると、自然と、複数の階層の項目を使う気になります。

文章を書くときに、複数の階層の項目を使おうとすると、自然と、文章の論旨を整理することができます。文章をまとまりごとに組み立てないと、複数の階層の項目にならないため、複数の階層の項目を使おうとすると、文章のまとまりを意識することになり、その結果、文章の論旨を整理することにつながります。

(2) 共通ルールなので、伝わりやすい

公用文式項目番号付け方ルールは、公用文の方式なので、少なくとも日本国内では、ある程度共通のルールです。そのため、公用文式項目番号付け方ルールに従って項目番号をつければ、比較的多くの人に、項目の大小関係を伝えることができます。

たとえば、

第1 ○○

1 △△

(1) □□

(2) ■■

2 ▲▲

3 ▽▽

第2 ●●

第3 ◎◎

という項目があるとします。この項目番号は、公用文式項目番号付け方ルールに従っているので、項目番号だけで、(1)(2)は1の子項目であること、1、2、3の親項目が第1であることが、わかります。

このように、公用文式項目番号付け方ルールに従うと、項目間の相互関係を、読み手に、簡単に伝えることができます。

(3) 項目番号をどうつけるかで、迷わない

公用文式項目番号付け方ルールに従えば、文章を書くときに、どのように項目番号をつけるかで迷うことは、なくなります。ルールが決まっているので、そのルールに粛々と従うだけです。

項目番号は、単に項目の冒頭に付された数字に過ぎないので、それ自体に、何らかの意味や価値があるものではありません。そうであれば、項目番号に何を使うかに工夫を凝らしたり、オリジナリティを発揮しようとしたりして、項目番号の付け方で迷うのは、無意味です。

おとなしく、公用文式項目番号付け方ルールに従い、どのように項目番号をつけるかで迷わない方が賢いのではないかと思います。

3.おわりに

世の中には、項目の冒頭に、項目番号をつけた見出しを置くことを期待されている文章が、一定割合、存在します。そのような文章を書くときに、項目番号の付け方の指定がなければ、とりあえず、公用文式項目番号付け方ルールに従っておくのが、王道だと思います。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

『ねじまき鳥クロニクル』→『国境の南、太陽の西』文章作成術

1.『国境の南、太陽の西』は、『ねじまき鳥クロニクル』から生まれた (1) 『国境の南、太陽の西』は

-

-

「なぜ」&「どのように」と「説明の尺度」〜『わかりやすく説明する練習をしよう』(1)

1.『わかりやすく説明する練習をしよう』 (1) 『わかりやすく説明する練習をしよう』 『わかり

-

-

『文章教室』(結城浩)練習問題実践記録・第5回「語順を変えてみましょう」

この文章は、『文章教室』の練習問題に取り組んだ記録です。 『文章教室』は、結城浩先生がご自身のウェ

-

-

何度も読み返すこと・何度も書き直すこと

1.いちばん基本の読書術・いちばん基本の文章術 (1) いちばん基本の読書術 世の中には、いろん

-

-

「オブジェクト型ワード・プロセッサ」という夢と、その実現

1.大学生のときに共感した「オブジェクト型ワード・プロセッサ」の夢と、その後の10年 (1) 「オブ

-

-

時間を無駄にしたなあと後悔しないために。私の普段からの用意。

1.時間貧乏性な私がとっている対策 私は、時間に関しては、かなり貧乏性です。 時間を無駄にしたな

-

-

村上春樹は、どのように、読みやすい文章を書くのか?

1.村上春樹は、どのように、読みやすい文章を書くのか? 村上春樹の小説の魅力(のひとつ)は、読みや

-

-

『論理トレーニング』のエッセンス 論証・論証図・結合論証と合流論証 → 論証の構造を捉える

1.はじめに 野矢茂樹氏の『論理トレーニング101題』『新版 論理トレーニング』は、名著です。『論

-

-

WorkFlowyで、文章となる枠の外に混沌さを排出して、文章を書く

私のしつこいおすすめ活動の成果か、ウェブ経由ではない何人かの知り合いが、WorkFlowyを使い始め

-

-

「文章を書き上げる理由」の獲得

1.自分のブログを持つ効用を、自分の価値観や考え方に引きつけて、探しだす こんなエントリを書きまし